|

|

|

|

01. 《asdfg》

1998

Jodi

文字や記号要素のみによるミニマルなページは神経質に痙攣しつづけ,コントロール不能.アドレスやファイルをジャンプすることが,アドレス欄から見て取れる.Jodiのネット・ヴィジョンが凝縮されたかのような,ノイズによるポエティクス.

http://asdfg.jodi.org

|

|

|

02. 《CCTV》

1997

ヒース・バンティング

世界中の通りに設置されたカメラを経由し,リアルタイムに各場所を監視可能.何か起きたらすぐに当地の警察にファクスできる親切なフォーマットつき.ユーザーが,ローカルな場を監視するグローバルなパノプティコンの一部となる.

http://www.irational.org/heath/cctv/

|

|

|

03. 《The Digital Landfill》

1998

マーク・ネイピエ

スパムやいらないメール,古いデータもHTMLも,デジタルごみ処理場に一掃廃棄! すべてのものが自動的に処分され,画像やテキストの層が混じり合って堆積する.

http://www.potatoland.org

|

|

|

04. 《DISCODER》

1999

エキソニモ

キーボードを自由に叩くことでユーザーは,ウェブ上の表象としてのHTMLタグを任意に破壊したり修復することができる.ふだん気にとめないインターネットの裏側がいきなり露わになる中で,無意識の欲望が加速する.

http://www.exonemo.com

|

|

|

05. 《Documenta Done》

1997

ヴック・チョーシッチ

カッセルの現代美術展ドクメンタXのウェブサイトは,クローン化されここに顕在.会期終了後コンテンツがサーバーから消去されることに抗議して敢行されたこの行為により,現在も情報が公共的にアクセス可能なものとなっている.

http://www.ljudmila.org/~vuk/dx/

|

|

|

06.《etoy》

1996

etoy

自らの活動をプロモートする企業体として株を公開することで,「文化的価値」を推進するetoy.99-00年に勃発したオンライン闘争「Toywar」で,ネット販売の玩具会社eToysに勝訴したことは歴史的な事件である(現在のサイトからはうかがえないものの).

http://www.etoy.com

|

|

|

07. 《Every Icon》

1997

ジョン・F・サイモン・ジュニア

一つのアイコンが32x32のグリッドで記述され,それぞれ白か黒で埋められる.気が遠くなる長い年月の中で,アル

ゴリズムの自動生成によりすべての可能な組み合わせがアイコンとして示される「コンピュータ・インターフェイス

上の瞑想」(ティルマン・バウムゲルテル).

http://www.numeral.com/

|

|

|

08. 《The File Room》

1994

ムンターダス

文化検閲の問題を先見的に扱ったインターネット・プロジェクト.検閲の歴史的データベースを作成し公開するととも

に,検閲を定義する試み自体を問うなどメタ的なアプローチとしても注目された.現在のデジタル検閲時代において,

その意義はあらためて評価されうる.[現在は記録のみ]

http://www.thefileroom.org/

|

|

|

09. 《Form Art》

1997

アレクセイ・シュルギン

HTMLコードの形式的要素のみで構成されたプロジェクト.メタフレーム(形式的要素)がコンテンツへ横滑りする.またシュルギンは,この作品を使ってForm Artコンぺティションを開催,新たなアート・ムーヴメントとしての側面も持っている.

http://www.c3.hu/collection/form/

|

|

|

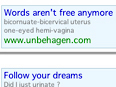

10. 《The Google AdWords Happening》

2002

クリストフ・ブルーノ

Googleのアドワーズ広告を利用してブルーノが行なった詩のキャンペーン・ハプニングとその顛末の記録.日常的に行なわれるキーワード検索の結果とともに現われるアドワーズ欄に,ナンセンスでちょっぴり挑発的な自作の詩をまぎれこませると…….[現在は記録のみ]

http://www.iterature.com/adwords/

|

|

|

11. 《Google Talk》

2003

ドゥエ・オシンガ

言葉をいくつか入力すると,Google経由で自動的に単語が追加されていく.意味の境界領域で言葉と戯れ,何を読み取るかはユーザー次第となる.この作品をはじめ頻繁なGoogleハッキングが功を発し,めでたくGoogleで仕事を得たという後日談つき.

http://douweosinga.com/projects/googletalk

|

|

|

12. 《If you want me to clean your screen》

1996

オリア・リアリナ

初期のブラウザ・アートの古典的作品.「もし私にあなたのスクリーンをきれいにしてほしいなら,画面を上下にスクロールしてください.」その通りにすると,スクリーン越しに彼女が手で拭いてくれる(ように見える).

http://www.cityline.ru/~olialia/olialia.htm

|

|

|

13. 《Jodiオリジナル・ページ》

1995

Jodi

ネット・アートのパイオニア,JodiがHTMLベースの怒涛の襲撃を開始したウェブサイト.数えきれない更新をされながら,最も長く稼動しているプロジェクトの最高峰.

http://wwwwwwwww.jodi.org/

|

|

|

14.《Life Sharing》

2001

0100101110101101.org

「File Sharing」ならぬ「Life Sharing」では,彼らのサーバーに蓄積されるファイルをリアルタイムで公開し,無制限にアクセス可能に.パブリックとプライヴェートを接続させた新たなアイデンティティに臨む.

http://www.0100101110101101.org/home/life_sharing/index.html

|

|

|

15. 《The Most Wanted Paintings on the Web》

1995

コマール&メラミッド

現代美術アーティストがネットを利用して行なった実験で最も成功した例の一つ.各国の人々に美術についてのアンケートをとり,その統計に基づいて最も好かれる絵と嫌われる絵を国別に制作.アーティストの戦略はシニカルかつ確信的だ.

http://www.diacenter.org/km/index.html

|

|

|

16. 《My boyfriend came back from the war》

1996

オリア・リアリナ

そのナラティヴな展開で,人々が感動で涙した初のネット・アート作品とされる.続編やテキスト,VRML,blogヴァージョンなども制作,また他のアーティストによる展開も数多く行なわれ,同名作品は全体で親族的なアーカイヴを形成している.

http://www.teleportacia.org/war/war.html

|

|

|

17. 《plaNet Former》

2002

doubleNegatives/ダブルネガティヴス

《plaNet Former》は,ウェブ・ページのリンク構造を球状の3D形態「plaNet」として可視化する.任意のURLを打ち込むとエージェントが稼動(複数可能),つたなくリンクをたどっていくリアルタイムのプロセスは,生きているかのようにも見える(以下のURLは2004年のもの).

http://www.d-xx.com

|

|

|

18. 《_readme.html》

1996

ヒース・バンティング

ジェームス・フリントによるこのアーティストに対する批評文の,各単語から「その単語+.com」のサイトにリンクされる.連続体としてのテキストを各単語に切断し,実在のサイトに接続することによる違和感は,批評に対する彼なりの批評的介入といえる.

http://www.irational.org/heath/_readme.html

|

|

|

19. 《Reconnoitre》

1997-99

トム・コービー,ギャヴィン・ベイリー

コンテンツをアンビエントなテキストの流れとして表示する,オルターナティヴなブラウザ.ユーザーは,テキストのヴァーチャルな迷宮の中を「漂流」することができる.

http://www.reconnoitre.net/

|

|

|

20. 《Refresh》

1996

アレクセイ・シュルギン,他

各地に分散する複数のアーティストによるマルチ・ノードのコラボレーション・プロジェクト.複数のサーバーに置かれた《Refresh》ページへ自動的にリンクされていく.また誰でも《Refresh》ページを作成することでこの連鎖に参加することができる.

http://redsun.cs.msu.su/wwwart/refresh.htm

|

|

|

21. 《Skint, the Internet Beggar》

1996

Heath Bunting/ヒース・バンティング

インターネットにおける洗練されたオンライン・アイデンティティを提供.情報スーパーハイウェイのうらぶれた路地で待ち伏せている一文無しの浮浪者に,少しは恵んであげませんか? クレジット・カード受け付けます.

http://www.irational.org/heath/skint/

|

|

|

22. 《Spam Radio》

2002

リチャード・エイリー,イアン・モリソン

ジャンク・メールを自動的に音声変換し,インターネット経由でストリーミングをするラジオ.一方的に送られて迷惑きわまりないスパムが,かすかなBGMに乗って音に乗ると心地よく感じられるのはなぜ……?

http://www.spamradio.org

|

|

|

23. 《Telematic Sculpture 4》

1995

リヒャルト・クリーシェ

ヴェニス・ビエンナーレのオーストリア館に設置された,初の「インターネット・インスタレーション」記録.球形の動く彫刻がサイバー空間にも存在,ネット上のデータフローにより作動したが,会期中パヴィリオンの壁を壊してしまったというエピソードを持つ. [現在は記録のみ]

http://iis.joanneum.ac.at/kriesche/

|

|

|

24. 《TraceNoizer》

2001

LAN

任意の名前を入力することで,ウェブ上で検索されたその人物のデータを収集し架空のウェブページを作成.現われるトピックの頻度解析によって,ウェブ上に分散したデータからその人の「データボディ」が抽出される.

http://www.tracenoizer.org

|

|

|

25. 《Unendlich, fast... 》

1996

ホルガー・フリーゼ

「もしイヴ・クラインがインターネットのための作品を作っていたら…….」(ティルマン・バウムゲルテル)

http://www.thing.at/shows/ende.html

|

|

|

26. 《Velvet-Strike》

2001

アンヌマリー・シュライネル他

オンラインの戦闘ゲーム「カウンター・ストライク」のサイバー空間に,反戦を主張するグラフィティを任意に残すことができる.ゲーム内のテロリストと反戦グラフィティに,相反しながらも規範への反抗としての類似性が垣間見える.

http://www.opensorcery.net/velvet-strike/screenshots.html

|

|

|

27. 《The World's Longest Sentence》

1994

ダグラス・デイヴィス

WWWのために制作されたおそらく最初の作品であり,現在もネット・アートで最も成功をおさめているものの一つ.誰でもテキストやパフォーマンス,歌など好きな形で言葉でのコラボレーションに参加でき,長い文章が連なっていく.

http://ca80.lehman.cuny.edu/davis/

|

|

|

28. 《The Yes Men》

2001

経済のグローバル化に対抗する,可能的な別の世界を提示するために行なわれるアクティヴィティ.インターネットを現代の政治的パフォーマンスのためのメディアとして,GATT.org,DowEthics.comなどを立ち上げて社会と対峙している.

http://www.theyesmen.org/

|

|

|

29. 《X》

1996

ヒース・バンティング

街にチョークで書かれた「www.irational.org/x」,その意味とは…?ヒース・バンティングが残した痕跡を見つけた者が自由に推理し書き込むことで,人々のフィルターを通したバンティングの「ポートレート」が浮かびあがる.

http://www.irational.org/x

|

|

|

|