|

| Photo courtesy: E.A.T. |

|

| Photo courtesy: E.A.T. |

|

| Photo courtesy: E.A.T. |

|

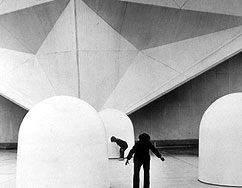

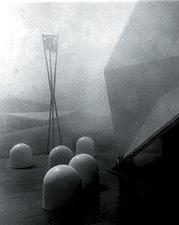

《ペプシ館》1970年 大阪/日本万国博覧会

Photo courtesy: E.A.T.

|

|

|

|

| 写真:高山幸三 |

|

|

大阪万博ペプシ館のプロジェクトにE.A.T.を結び付けた最初の人物が,ブリアであり,クルーヴァー,ラウシェンバーグ,ホイットマン,テュ−ドアらとともにペプシ館の基本デザイン構想の重要な役割を担った.この《フロート》は,はじめペプシ館内のクラム・ルームに置かれるプランもあったが,最終的にはメイン・エントランス近くのコンクリート広場に置かれた.「浮く」,「漂う」という意味をもつ《フロート》は,その名のとおり中谷芙二子の霧と呼応して,ホヴァークラフトのように浮上しながら漂う.作品は,一見すると静止した無機質的な抽象彫刻のようだが,実は内蔵されたモーターによって微妙に動いている(毎分約15センチ).よそ見をしていた観客は,いつの間にかそばに近づいている《フロート》に驚かされることもあった.また,耳を近付けるとわずかな音(鳥のさえずり,のこぎりを引く音,美しい風景について語り合う声など)を発している場合もある.

ブリアは,自宅へ訪ねて来たペプシコ国際部門副社長で,ペプシ館の責任者デイヴィッド・トマスから話を聞かされていた.そのとき,静止しているかと見まごうような《フロート》を龍安寺の石のように見立て,禅の瞑想の庭をつくってみたらというアイディアが浮かんだ.ペプシ館の構想の中で《フロート》は,中谷の霧などとともに常に環境の一部であり,同時に,自律したミクロコスモスと理解された.霧とともに微妙に動きながら,パヴィリオンと空間的に関係しつつ,人々を含んだインタラクティヴな環境を変化させていく[*].

ブリアは,今日,「動く彫刻」のほか,アニメーション作家としても著名である.画家として1949年にパリへ渡った折,最終的な完成作よりも途中のイメージの変遷に興味を抱くようになり,マチスの《大きな横たわる裸婦》(1935)のように,その過程を記録したことがきっかけだったという.アニメのコマ送りによる変化は,フレームという基本単位でほんの少しずつ動きながら,いつの間にか大きな変化に至る.その原理は彼の動く彫刻と共通している.

それ以前に屋内用に発表されていた小型の《フロート》は,小さなモーターと懐中電灯用バッテリーで作動したが,この大型《フロート》は,電気技師ジョン・ライドの協力で,ゴルフ・カートの技術を用いて制作された.また,安全性のため,壁や人に衝突すると進行方向を反転する装置も付けられていた. [上神田敬]

*──カルヴィン・トムキンズ(高島平吾訳)『ザ・シーン ポストモダン・アート』,PARCO出版,108,111頁.Calvin Tomkins, "Outside Art," in Pavilion by Experiments in Art and Technology, eds. Billy Kl er, Julie Martin, Barbara Rose (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1972), 106, 108 ; Norma Loewen, Experiments in Art and Technology: A Descriptive History of the Organization, ( Ph.D.iss., New York University, 1975), 280. er, Julie Martin, Barbara Rose (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1972), 106, 108 ; Norma Loewen, Experiments in Art and Technology: A Descriptive History of the Organization, ( Ph.D.iss., New York University, 1975), 280.

|